广东阳江青洲三500兆瓦菩堤海风场。

7月12日夜里,海上风电运维团队出海进行紧急故障处置。

7月13日,海上风电运维团队在风机顶部平台上作业。

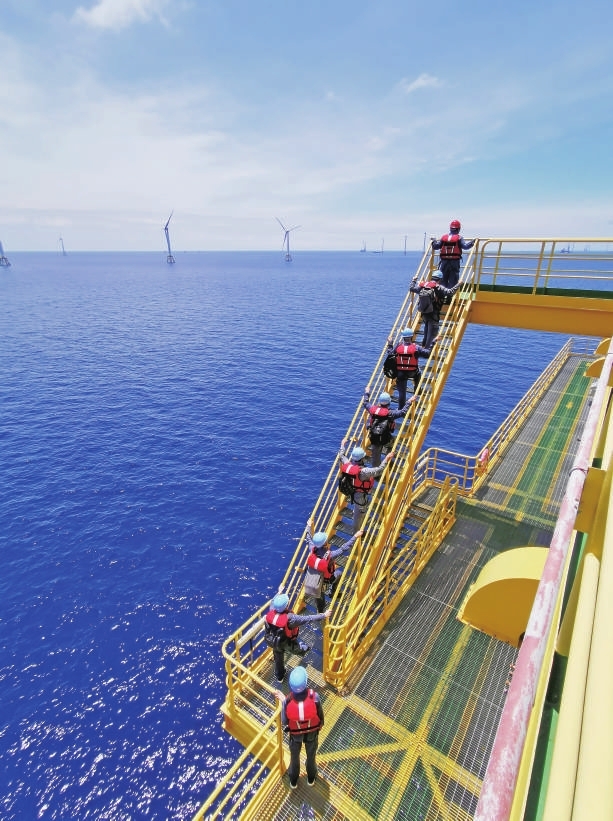

7月13日,海上风电运维团队完成运维检修任务,返回海上升压站。

广东省阳江市阳西县河北村,向南是一片广阔的海域,这里季风盛行,是风电蕴藏宝地。三峡、华电、粤电280万千瓦装机的风机矗立于此。广东电网公司海上风电运维团队就在这片广阔的海域以风兴业,这里有海上生明月、游鲸戏深海,但也有登陆的考验、攀高的危险,还有那低徊的海浪以及无可逃避的噪音。

起风

这群年轻人来到阳西县上洋镇青洲三陆上集控中心,一个离高速公路约53公里的地方,专注于海上运维,也学会了海上逃生。

2017年9月11日,广东省发改委核准批复中广核阳江南鹏岛海上风电项目,这是阳江风电的肇始。第二年,广东省发改委印发《广东省海上风电发展规划(2017—2030年)(修编)》,明确阳江海上风电场规划容量增加到1000万千瓦。

全国能源巨头纷至沓来。广东电网能源发展有限公司嗅到了先机,2021年7月,该公司正式建立海上风电运维项目部,立足电气安装、运维检修、调试、机巡等专业优势和施工经验,拓展对海风运维的业务知识学习与掌握。“目前已有13人取得中调受令资格证、17人取得海上作业五小证,实现了南方电网公司系统内海上风电整场运维工作的新突破。”该公司新能源事业部副总经理、海上风电运维项目负责人熊鹏辉介绍。

“整个阳江运维风机的团队不多,尤其是500千伏电压等级的很少。”广东华电福新阳江海上风电有限公司生产技术部主任姚法仍告诉记者。

作为广东省首个近海深水区海上风电项目,广东阳江青洲三500兆瓦菩堤海风场(以下简称“青洲三菩堤海风场”)面积约81.03平方千米,水深近35米,是阳西海域离海岸最远的风电场,运维压力不言而喻。

海上运维设备比陆上运维面临的风险大,涉及的知识面更广。从“陆军”到“海军”,很多东西都是零起步,但又必须快速进入角色。“首先就是作业环境不一样,运维作业很容易受天气、海况影响。”熊鹏辉告诉记者,陆上作业通达便利,想走就走,而海上作业必须事先考虑出海条件且提前向海事部门报备,“风速在10.8米/秒以下,海浪在1.5米以内,才能出海。”

大海,对很多人来说是一个充满遐想、让人放松的地方。“那是因为你们是一个旅游者视角。”48岁的海上风电运维团队电气专工周子昌似乎看透了大海,但团队大部分人表示,他们还是喜欢这片蔚蓝色,否则也不会选择这个职业。

“双手交叉抱肩,并用一只手捏住鼻子。”在参与海上风电运维之前,团队成员必须取得相关资质。海上风电运维项目部副经理彭伟谦说,他们在湛江学习了紧急情况下如何跳水逃生。“这个跳水可不是运动员的那种。”而是笔直地从高处跳下去,目的是落水后不至于对脏器造成损伤。

作为团队负责人,熊鹏辉知道往后必须和水打交道,于是加紧报了游泳班,5周就学会了,“真正到了海上才发现根本用不上。”他自嘲道。

拿到了受令员证、海上交通安全证、高压电工证、低压电工证后,这群年轻人就来到了阳西县上洋镇青洲三陆上集控中心,一个离高速公路约53公里的地方。

乘风

海上运维,高坠的风险无处不在。危险伴随的日常,培养出他们事事追求精细的性格,“有敬畏才能安全。”

阳西县上洋镇青洲三陆上集控中心是青洲三菩堤海风场的“大脑”。如果需要出海,他们还必须乘一小时车,从集控中心赶往海陵岛或者沙扒湾。

海上作业并不是一件美妙的事,因为很多事情并不可控。“在海上作业的人都敬畏大自然。”熊鹏辉的一句话颇有哲理。记者两次进出港口,都遇到了船只等待涨潮才能进港的窘境,甚至采访返程时,在离岸0.5海里的地方船就不动了,船老大说要等到第二天早上才能靠岸。时间,在大自然面前成了最不值一提的东西。

出海的老伙计是一艘海电运维503的船只,一切的晕头转向、翻江倒海、沉默不语都发生在这里。晕船是必修课,有的人靠吃晕船药,有的人躺着硬扛。35海里的距离,行船3小时下来,“从精神到外观,都像抽空了一样。”但现在他们都习惯了。

考验运维人员的还有食物和淡水。运维船能装6立方米的淡水,到了海上得节省着用,每个人都有定额。大家灵活地接上空调冷凝水来作为补充,但这种水不能饮用。广东这边天气热,每次出海,他们都携带不易变质的食物上船,譬如土豆、黄瓜、洋葱。当然还有大箱的方便面,在升压站的时候,不少人就靠这个应付一餐。

工作各环节中最危险的是什么?大家异口同声地告诉记者:“登陆。”

“三秒决定成败。”熊鹏辉告诉记者,从运维船登上升压站或者风机,船的起伏是最大的障碍。海浪大的时候,船与平台爬梯的起伏落差达2米。他们必须掌握节奏,顺势跳到爬梯上。

海上升压站是个2000平方米的大家伙,它是海上风电的“心脏”,也是风电运维团队朝夕相伴的“家”。电力集中、电力送出、设备保护、监视控制等重要工作都在这里完成。

当运维船航行到升压站下面时,升压站犹如一个巨大的“尊”压迫着人的视野,20多米高的全钢架结构,由数条巨大的导管支撑,深深插入海洋。而在其四条“大腿”上,保留了供人们上下的爬梯。黄色的爬梯上满是船只抵达时剐蹭的黑色痕迹,高差巨大,可以想见平时的惊心动魄。

67台风机以此为核心屹立在35米深的大海里,如果要外出作业,还得从这里出发。巡检、定检、消缺、技改,这就是他们主要的工作。巡检就是对机器望闻问切。“主要检查电流电压温度等定值,检查电缆、传感器、冷却系统、风向仪器是否正常。”海上风电运维项目部副经理彭伟谦认为,与陆上风电场相比,海上风场环境多盐雾,因此防腐检查成了巡检过程中的关键任务。

每台风机至少100米高,从底部到顶部需乘升降机到70米的扭缆层,换乘爬梯再上25米。狭小密闭的空间里,机器的噪音以及散发出的油漆和油脂混合的异味,让记者在汗流浃背的同时有一丝不安。

海上运维最常见的动作和最危险的事情就是爬上爬下,这里无论是运维检修还是日常生活,都需要在几十米、上百米的钢铁构架里上下,高坠的风险无处不在。加上天气影响,风险会更大。危险伴随的日常,培养出了他们事事追求精细的性格,他们必须从不确定性中找到确定性。陈春桃是该团队的安全员,他无时无刻地进行提醒,“有敬畏才能安全。”

站在120米高的机舱平台上俯视着大海,“还是挺壮阔的。”海上风电运维团队机务专工朱森林靠在栏杆上指了指远方的风机。而记者跟随他爬到风机顶层,看着脚下的波光粼粼,心慌得不敢靠近栏杆。“正常人都会这样,不要往下看就是。”

驭风

凭海临风,向高处立。这群平均年龄27岁的年轻人,把海与风的呢喃收集整理起来,汇聚千钧之力,点亮万家灯火。

红色是故障,粉色是检修维护,绿色是正常运行。在青洲三陆上集控中心,67台风机运行时况显示在大屏上,该团队运维值班员周子昌向记者介绍运行情况。

“今天出海运维的人比较多。”他指了大屏上那几个显示粉红色的风机。迎峰度夏的当口,他们加强了风场值守人员的数量,也加强了船机的调度。

两条巨大的海缆从陆上升压站潜行,连接到了35海里外的海上升压站,收集着大自然的馈赠。“大概4台风机编组为一条集成回路,把电接入海上升压站。”运维团队另一名项目负责人黄胜伟告诉记者,在这里通过变压器统一升至220千伏后,电能传到大陆,最后输送到千家万户。

大海就像一个永动机,它创造了能量与风景。但长时间处在这个环境中,加上无处不在的噪音,人很容易感到孤独和烦闷。

“坐在顶楼上吹海风听音乐也是一种消遣。”陈春桃透露自己排遣苦闷的方式。而该团队检修班员赵柯则在升压站养了4条鱼。“这是海缸,亮灯时挺漂亮的。”他甚至还在升压站最下面发现过一只猫头鹰。

每个人在出海时都盼望找到新奇,尤其是不同寻常的野生动物:有人看见了鲸,有人看见了海豚、飞鱼,甚至还有一只老鹰筑巢在风机。这些灵动的生物给枯燥的海上生活增加了色彩,他们会把这种稀奇变成惊喜并分享到朋友圈。

海上作业的危险性让大家像家人一样互相照应。陈春桃很细心,出海时从一根网线、一瓶花生油到一台打印机、吊袋,他都想得很全很细;只要遇上大风,余明敏就会主动留在集控室值守,随时应对突发情况;每次出海,张明勇就会充当“火头军”,半个小时功夫,就能做出两荤一素,四川口味相当不错。

23个人早就已经结为一体,甚至比家人还了解对方。“积极”“团结”,不少人以这两个词来归纳团队气质,但余明敏觉得还不够,“应该加上拼搏”。他认为在与海的交手中,他们自然养成了这种力量感。

凭海临风,向高处立。这群平均年龄27岁的年轻人,把海与风的呢喃收集整理起来,汇聚千钧之力,点亮万家灯火。山海相连处,他们在探索一种新的事业。

“喜欢才是自由”,该团队检修班员邓佳宇2022年9月12日发了一条信息在朋友圈,背景是一艘运维船驶向大海,海中央的风机像钢铁巨人一样渊渟岳峙,其产生的澎湃能量让这个世界格外缤纷。

记者体验

钻进120米高风机的“心脏”

7月12日早上9点,气温33℃,微风。记者跟随海上风电运维团队成员钻进风机的“心脏”深度体验他们的工作日常。

我们的目标是第49号风机,那里正在停机检修,符合登塔条件。

从海上升压站乘坐运维船,十几分钟航程后,我们到达了风机下方。矗立的风机像一个巨大的烟囱,每个人都不由自主地仰起头观望。靠近才发现,它的“底座”就像个高脚凳,“凳子”有个专用名词:导管架,它四面呈梯形,深深插进35米深的海洋中。

该团队机务专工朱森林负责我的安全,我们穿上救生衣,扣紧安全帽,开始第一段旅程。从船上到风机底部平台,要攀爬12米高的垂直阶梯。

来到风机底部平台,我脱下救生衣,换上10公斤重的安全带,厚实的布料、精锻的锁扣,相当稳实,有一种战士披甲上战场的感觉。

风机映衬在蓝天下,碧海环绕,云卷云舒,看起来亲近柔和,但危险性无处不在。“5米高层有开关柜,8米的地方有箱式变压器,12米的地方有变频器,70米的地方是扭缆层,110米的地方是机舱,有液压系统、发电机、水冷系统。”彭伟谦介绍了这个庞大风机的“组织器官”。

爬上爬下是极其寻常的事,但加上高度差后,这项简单的事情也变得危险。他们必须小心翼翼地做好安全规定动作,把不确定性降到最低。

钻进塔筒,爬几个小楼梯,我们来到了蓝色的升降机面前。这是一部可供2人上下的电梯,可以运人,也可以运轻巧的工器具。我与朱森林紧紧地挤在升降机里,容不得一丝转身,就连拿个手机拍一下他都极为费劲。

塔筒里的温度接近40℃。爬风机前,我还开玩笑说:“如果有汗流浃背的镜头就好了。”他当时神秘地说,不用如果,去了自然就有了。

5分钟后,我们走出升降机,来到了70米高的扭缆层,几十根电缆披垂而下,像春天的柳树。这是风机的大动脉,扭缆层有帮助电缆复位理顺的装置,以防风机转动时将体内的电缆扭断。

扭缆层往上是一个25米高的爬梯。看着这么单薄的楼梯,我心里直打鼓,但来都来了,不上去似乎对不住这次体验。这一段本来可以坐免爬器上去,但很不巧,免爬器电控箱没电了。

我按照指导,把防坠器一端扣在安全带上,一端挂到爬梯的导轨里,然后一步步地往上挪动。7米直径的塔筒里,一个孤独高昂的梯子悬垂下来,往上看没有尽头,往下是几十米深的海洋,那时候,恐惧感一阵接一阵袭来。

朱森林看着我爬梯速度降下来,让我在梯子中途停下来休息。但停下来更容易胡思乱想,只能一鼓作气爬上去。上去之后,又转爬了几个小梯子,来到110米的机舱层,满屏的机器设备嗡嗡作响。

走出机舱来到风机最顶部,我突然从脚下镂空的平台中看见蔚蓝色大海,虽有栏杆,却不敢靠近半分,总觉得靠近了会打破风机的平衡使它倾斜摇晃起来。

拍了几张照片,我很着急地想离开。朱森林却在上面悠闲地靠着栏杆指着远方一排看起来重叠的风机:像不像千手观音?

看着我紧张的模样,他说,平时他们还要从这个平台钻到风机轮毂那里去巡检,“你要不也去看看?”我吓得连忙拒绝了。

下去很顺利,恐慌感减轻了很多。回到风机底座平台时,勇气又回来了。我兜一圈,发现在一个角落有个集装箱。那是预防检修太晚,或者遇到恶劣天气,没办法返航时,运维人员的临时住所。里面只有一张小床,一些生活物资和应急物品。

重新回到运维船上,一位同事说,“到了船上,像是回到了天堂。”在他看来,风浪中的晕船呕吐要比高空中的恐惧更容易接受。

文:南网报记者 毛春初 通讯员 薛爱玲

图:南网报记者 李志杰 姚纯铭 通讯员 杨惠平 陈海东 陈晓燊

标签:广东电网,海上风电,运维团队,坚守日常