“李院士做技术决策的时候,非常的大胆,敢于承担技术责任,这种大胆不是莽撞,而是基于深厚的技术功底做出的科学判断”“李院士让我多关注OpenAI,他给我推荐了不错的文章,让我们好好研究”“李院士看我感冒没胃口,他说生病本身能吸收的营养就少,只有多吃饭多吃菜补充营养,身体才能守恒”……在学生和同事眼中,李立浧院士精神矍铄、思维清晰、严谨求实、奋进不止,就像一部“行走的教科书”。

在第八个全国科技工作者日来临之际,南网报转载中国直流输电第一人——李立浧院士的故事,从他一言一行中感受科技工作者共同的精神内核——胸怀祖国、矢志创新。

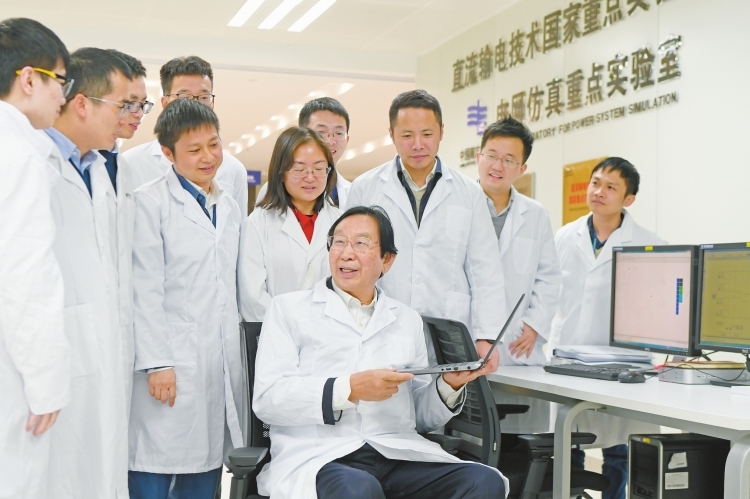

李立浧院士(中间)与电力科研人员探讨技术问题。(资料图片)

年轻时的李立浧在张力机旁和工人共同调试设备。(资料图片)

● 人物语录

★ “我的心中始终有一个信念,那就是祖国需要是我的工作目标,国家强大是我的毕生追求。”

★ “在国际上,特高压直流输电技术是空白领域,但我们必须闯这个‘无人区’。”

★ “创新是无止境的,只要想着为国家未来的发展服务,把国家的强大作为理想,就一定能做到科技自立自强。”

“我的心中始终有一个信念,那就是祖国需要是我的工作目标,国家强大是我的毕生追求。”“不能因为国外没有,我们就不能搞、不敢搞,真正的核心技术只有靠自己。”这是中国工程院院士、中国南方电网公司专家委员会名誉主任委员李立浧经常说的话。

他是新中国自己培养、在中国电力事业发展中成长的一名电力科技工作者。作为我国著名的能源电力专家、直流输电专家,他建立了一座又一座电力技术和电网工程建设史上的里程碑,为我国电力事业跻身世界先进行列作出了杰出贡献。

从“送电工”做起

1941年,李立浧出生于江苏省建湖县;1961年,他在家乡读完小学和中学,以优异成绩考入清华大学电机工程系,就读高电压技术专业;大学毕业后,他奔赴大西北,开启电力建设、电力技术研究生涯。

1968年9月,李立浧怀着“到祖国最需要的地方去”的壮志豪情,远赴甘肃兰州,投身西北电力建设。在西行的列车上,他不仅看到西部大漠戈壁的广大宽阔,更看到了我国广袤的西北地区能源电力的发展需要。

在报到单位甘肃送变电工程公司,李立浧被分配做送电工。从学习挖坑、爬电线杆开始,他努力了解电力线路的施工工艺,认真汲取老工人的丰富经验,同时发挥自己在知识方面的优势。比如,以往立电线杆全凭经验,费时又费力;他利用自己所学知识提出改进措施,解决了立杆时受力不均的问题,受到工人师傅的欢迎。

“当时生活条件艰苦,我们长期在野外施工、勘查输电线路,需要在农民家住。那时农村没有电,我就在煤油灯下看书。离开甘肃时,我的近视度数将近2000度。但当时我并没有觉得生活有多么艰苦,反而坚定了投身电力事业的信心。”回忆往事,李立浧的眼中闪烁着光芒。

因为表现出色,当了3个月工人后,李立浧就从一线工人岗位被调至技术员岗位。之后,他逐步成长为甘肃送变电工程公司施工科、计划科科长,成为总工程师、副总经理。他认为,把分内的事做好,进而做到极致,就能成为专家。

“甘肃是我从事电力领域工作的起点,我在那里工作了16年。”李立浧告诉《中国科学报》,在大西北的艰苦条件下,他坚持了下来,并将挑战视为对自己精神、技术和体魄的磨炼。直到现在,他仍觉得那段经历让他受益匪浅。

在李立浧那辈人的不断努力和创新下,1972年6月16日,我国首个330千伏输变电工程——“刘(家峡)天(水)关(中)”输电工程正式竣工投运。这个被称为“西电东送”开山之作的电网工程,拉开了中国电网超高压、远距离、大容量传输电能的历史帷幕。

勇闯“无人区”

2024年1月,“国家工程师奖”表彰大会在北京举行。由李立浧作为团队负责人的“特高压柔性直流输电技术研发团队”荣获“国家卓越工程师团队”称号。

过去20年,该团队承担了多个直流输电领域国家重大科研项目和重大工程,他们用自主研发的特高压直流输电技术,编织出“西电东送”的庞大电网,让条条电力动脉在中国畅通无阻。

我国80%以上的能源资源分布在西部、北部,70%以上的电力消费集中在东部、中部,因此,国家决定实施我国能源电力发展的重要战略——“西电东送”。在此背景下,李立浧首次提出发展特高压±800千伏直流技术,构建特高压直流输电技术体系。

“当时国内外一片质疑声,认为中国要挑战世界级难题,简直是天方夜谭。”±800千伏特高压项目启动前,我国最高电压等级为±500千伏,许多技术要从国外引进,一些关键技术掌握在别人手中。但李立浧认为,不能因为技术难度大、此前没有相关经验就放弃。

为此,李立浧带领国内数十名专家,在没有设备、没有工程经验和技术标准可循,甚至没有相应试验条件的诸多挑战下,联合160多家单位的科研人员,研制了十三大类73种主要电气设备,获得关键技术141项,创造了37项世界第一。

“我们把±800千伏分成两部分——两个±400千伏串联叠加,这样就使整个制造难度下降了。”他说,这是从电池串联中获得的灵感。最终,±800千伏换流阀第一次试验便取得了成功,换流阀的电压等级从±500千伏提高到了±800千伏。

“在国际上,特高压直流输电技术是空白领域,但我们必须闯这个‘无人区’。”李立浧介绍,2010年,世界首个特高压直流输电工程——±800千伏云南-广东特高压直流输电工程建成投产,标志着我国进入特高压直流输电时代。

2018年1月,以李立浧为第一完成人的“特高压±800千伏直流输电工程”项目被授予2017年度国家科学技术进步奖特等奖。

为国铸重器

在半个多世纪的科研和实践中,李立浧主持和参与了我国许多特大型输电项目的技术研究、工程建设以及项目审查和验收——“西电东送”关键技术,我国第一条330千伏、第一条500千伏、第一条±500千伏直流输电工程,世界第一条±800千伏特高压直流输电工程,世界第一条±800千伏特高压柔性直流输电工程等,经历和见证了我国电力事业蓬勃发展的历程。

其中,世界上第一个多端柔性直流输电工程——南澳±160千伏多端柔性直流输电示范工程于2013年12月投运,标志着我国率先攻克了多端柔性直流输电技术这一世界难题,成为世界上首个完全掌握多端柔性直流输电成套设备设计、试验、调试和运行全系列核心技术的国家。

乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程(以下简称昆柳龙直流工程)是我国《能源发展“十三五”规划》中的跨省区输电重点工程。在工程技术论证阶段,各方对总体技术方案有不同意见。李立浧主动站出来坚持采用特高压柔性直流技术方案,得到国家主管部门和核心专家的支持。

在工程建设过程中,他寝食难安、如履薄冰,狠抓技术细节。工程于2020年12月全面建成投产,建设中创造了19项世界第一。作为世界第七大水电站乌东德水电站的主要输出“大动脉”,昆柳龙直流工程从云南出发,跨越1452公里,把丰沛的水电分别送往广东和广西的用电负荷中心,每年送电330亿千瓦时,相当于海南省一年的全社会用电量。“这是世界电力发展史上的一座里程碑。”李立浧自豪地说。

李立浧在世界上首次提出研究和发展±800千伏特高压直流输电技术,首创中国高压直流输电成套设计自主化技术,攻克交直流并联大电网运行难题,倡导柔性直流输电新技术。因为在直流输电技术方面的成就和贡献,他在中国电力工程界被誉为“直流输电第一人”。

他还首创“透明电网”颠覆性发展理念并开展实质性研发,研发的世界首套小微智能传感器已成功应用。“‘透明电网’是把数字化、信息化、智能化融入电力系统中,使信息化和物理电网融合到一起,实现电力系统的全面‘可见、可知、可控’,即‘透明化’。”李立浧解释说。

此外,李立浧提出的“计算高电压工程学”,已成为热门的研究方向;提出的电力人工智能系统,已在国家实验室立项开展研究。

创新无止境

“我的电力生涯,就是围绕国家需要,开展研究、开展工作。”从事电力事业50多年来,李立浧不仅带领团队开展科技创新工作,而且积极培养能源电力人才。

1998年,李立浧任华南理工大学教授,2008年被聘为电力学院名誉院长。他把自己的工作经验、工程知识和理论相结合,为我国电力事业培养接班人。

2020年,李立浧捐赠出广东省科学技术突出贡献奖奖金,并联合南方电网共同捐资在华南理工大学成立“李立浧院士南方电网教育基金”。

“成立教育基金是我长久以来的心愿,目的是助学奖学。”李立浧表示,助学方面,对于在求学过程中遇到困难的高校学子,希望教育基金能为他们的求学路“加把力”;奖学方面,希望通过教育基金支持高校学子成长成才,鼓励优秀青年发挥才能、追逐梦想。

“创新是无止境的,只要想着为国家未来的发展服务,把国家的强大作为理想,就一定能做到科技自立自强。”谈及今天的成就,他直言,“主要是坚持的力量”——工作几十年没有离开过电力行业,直到现在也没有停止过对于创新的思考和追求。

“国家的需要是我的毕生追求。”回顾李立浧的电力人生,这句话一直贯穿始终,彰显了科学家精神和创新报国的担当。

(作者朱汉斌,原文刊载于《中国科学报》2024-05-21第1版要闻)

他们眼中的李院士——行走的教科书

“他就像一个风向标”

李立浧院士(左六)与郭琦(左三)在巴黎参加CIGRE大会。

在过去的几十年中,李立浧院士为我国西电东送战略的实施和大电网的研究与建设做出了重大贡献,作为一名先锋人物带领我们几代电力科研工作者实现了从跟跑、并跑到领跑的飞跃。我还记得,当南方电网公司首次提出特高压柔性直流技术设想时,由于没有工程先例可循,国内外存在不少争议的声音。当时,李立浧院士为了坚定大家的信心,写了一封信交给公司党组,论证技术的可行性。这份勇于担当和大胆创新的气魄,深深感染着我们团队的每一个人,激励着我们实现一个又一个从“0”到“1”的突破。

如今,他的创新并未止步。在“双碳”目标的背景下,我国加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系,这也给传统的集中式电网带来了一些挑战。为了解决这些问题,李立浧院士提出应大力发展分布式智能电网,以小规模、分散的能源系统构成,更好地适应清洁能源的间歇性和波动性,并提供灵活的能源供应能力。然而,这对于电网结构来说将会产生较大的变革,因此也受到一些争议。“这是未来配电网的发展趋势,不能因为有风险我们就不做。你们尽管放手去做,技术风险和责任我来承担。”李立浧院士对我们说。在他的鼓励下,我们也不再畏首畏尾,全身心地投入到新技术的科研当中。

他就像一个风向标,永远站在电网技术发展的前沿。当然,这离不开他对新知识、新事物的敏感性。从ChatGPT、Sora,到北欧的海盐储能,80多岁的李立浧院士从未落下任何一个“新潮”。“我就爱和你们年轻人在一起,跟你们聊一些新鲜事,我觉得自己也变得年轻了。”李立浧院士曾说。

(郭琦 南方电网公司特级专业技术专家、南网科研院副院长)

“深受他永不止步的创新精神感染”

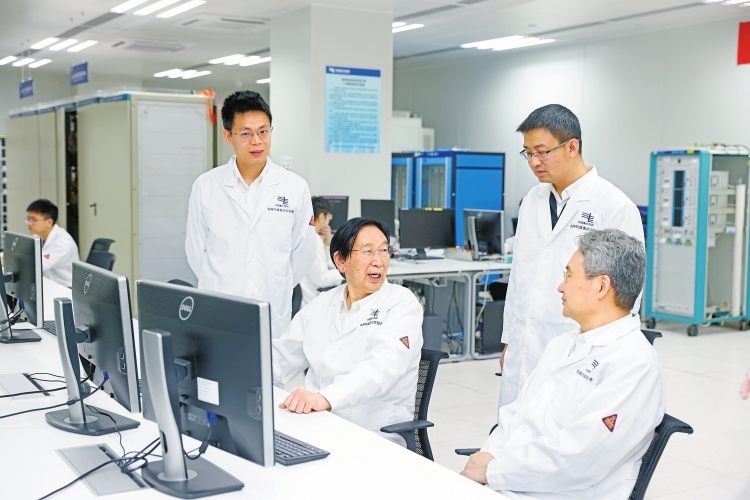

李立浧院士(左二)与黄伟煌(左一)在实验室。

在世界首个特高压柔性直流工程昆柳龙直流工程的技术论证阶段,各方对总体技术方案有不同意见,国际知名电力巨头甚至公开表示中国设计团队的方案不可行。李院士主动站出来坚持采用特高压柔性直流技术方案,对我们年轻技术工作者说,“你们只管放心干,把方案论证好”“我用我的职业生涯学术声誉为特高压柔性直流技术站台”。在这掷地有声的言语后面,是他几十年积累下来的深厚工程经验和近乎直觉的敏锐技术判断。李院士的坚定支持和细心指导,成为昆柳龙直流工程技术论证和设计的定海神针,也为我们年轻一辈的守正创新提供了既宽松又严谨的技术氛围。该工程最终顺利投产,创下19项世界第一,引领特高压技术进入柔性直流新时代。

在与他交流的过程中,我也深深地被李院士永不止步的创新精神所感染。他是一位享有盛誉的院士,也是一个一直在学习和探索的学者。从电力芯片到数字化,从ChatGPT到Sora,他都时刻跟踪、密切关注,所看所思所想之前沿和深邃,让我们年轻人都自愧不如。记得ChatGPT刚推出时,我正在向李院士请教直流系统海量仿真问题,他突然说:“小黄啊,你要关注一下OpenAI,他们的生成式人工智能做得很好,我看了几篇不错的文章,你们要好好研究。”为此他现场建立了一个名为“ChatGPT+”的微信群,把我们几个年轻人都拉到群中讨论。正是这种不断进取的精神,李院士才能一边开创特高压直流输电技术,一边首创“透明电网”的颠覆性技术体系。看似跨度很大,但是不变的是李院士那颗“创新无止境,以国家需要作为毕生追求”的赤子之心。

(黄伟煌 南方电网公司高级专业技术专家、南网科研院直流所副所长)

“他做技术决策非常大胆”

李立浧院士(左一)与周月宾(左三)在昆柳龙工程现场检查设备。

李院士做技术决策的时候,非常大胆,敢于承担技术责任,这种大胆不是莽撞,而是基于深厚的技术功底做出的科学判断。如此雷厉风行、舍我其谁的技术追求也成为了我一直努力的方向。在技术攻关的过程中,他非常有担当,以身作则,经常和我们探讨很细致的技术问题。在研究沙戈荒新能源基地(新能源大基地)经特高压柔直送出方案时,基于昆柳龙直流工程积累的经验,我深入研究了系统的能量平衡问题,大胆提出了不依赖直流耗能的特高压柔性直流技术方案,李院士听了我的汇报后,觉得是个不错的思路,建议我还要继续细致论证。现在,我们还在天天绞尽脑汁研究有别于模块化多电平换流器的柔性直流新型拓扑。

李院士始终保持着对前沿技术的渴望和学习。“这么多年,我一直都在坚持参加CIGRE(国际大电网委员会)的会议,只有这样我们才可以及时掌握世界能源电力的发展趋势。”李院士的这句话让我印象深刻。CIGRE是全球电力领域最具影响力的学术机构之一,其两年一度的巴黎大会已成为国际电力行业交流的重要平台。2022年,作为中国唯一参会注册团组,李院士以80岁高龄,克服疫情困难,带队参会圆满完成各项任务。

(周月宾 南方电网公司二级领军专业技术专家、南网科研院直流所电力电子技术研究团队一级项目经理)

标签:李立浧,服务国家需要,电力高峰